Les jeunes au travail, une génération mal jugée ?

“Ils ne veulent plus travailler”, “ils n’ont plus le goût de l’effort”, “ils exigent sans donner” : les discours critiques à l’égard de la jeunesse au travail se multiplient. L’enquête “Rapport au travail des actifs de moins de 30 ans” menée en 2024 par l’APEC et Terra Nova, et que nous avons lu pour vous, vient bousculer un certain nombre de ces idées reçues. A partir d’un large échantillon, l’étude révèle non pas une fracture entre les jeunes et les autres catégories d’âges, mais une diversité de situations, d’aspirations et de contraintes, bien plus sociales que générationnelles.

Un clivage générationnel inexistant

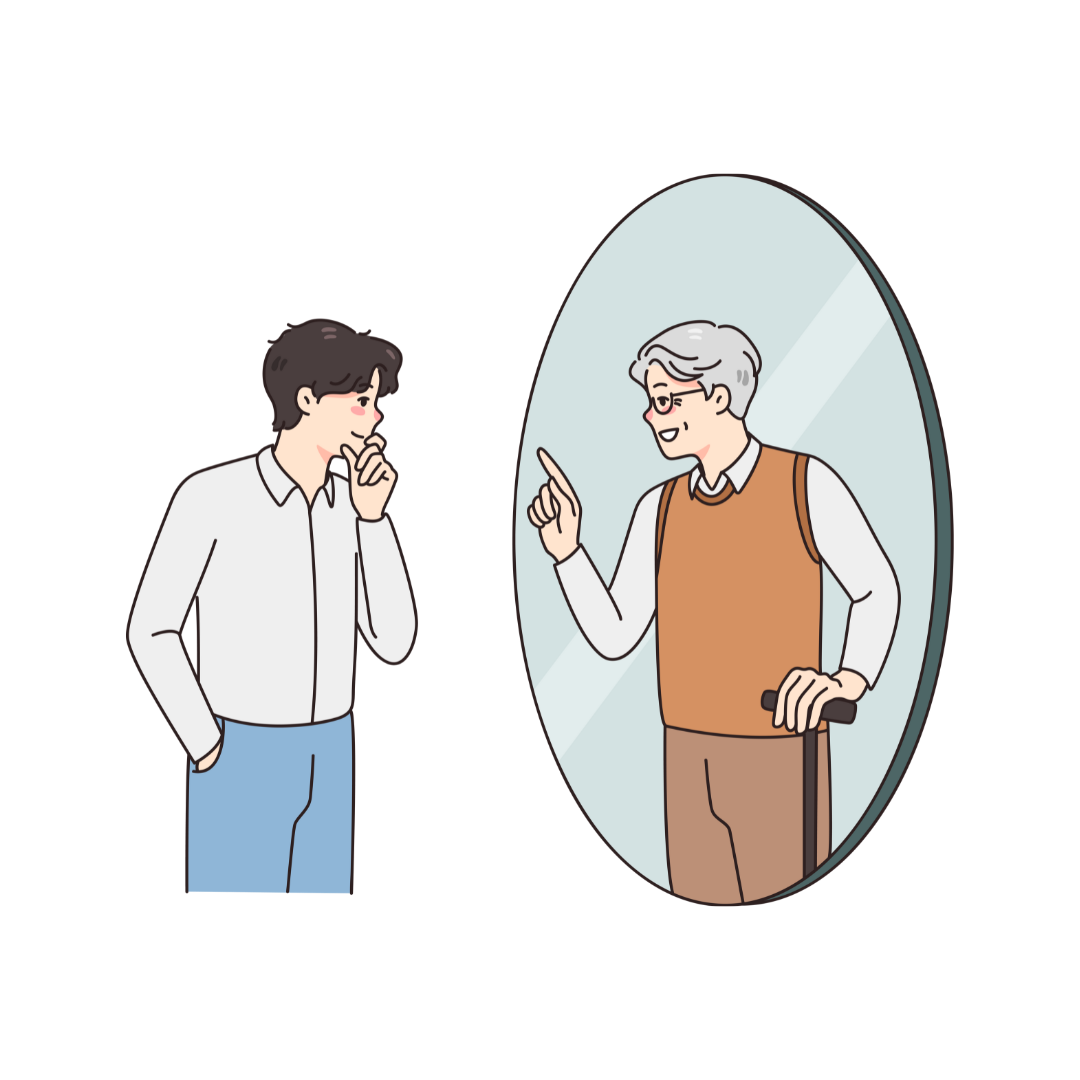

L’un des intérêts majeurs de cette enquête réside dans sa méthodologie, fondée sur la comparaison directe entre deux groupes d’âge : un échantillon principal de plus de 3 000 jeunes actifs de moins de 30 ans, et un groupe miroir de plus de 2 000 actifs âgés de 30 à 65 ans, tous soumis au même questionnaire. Plutôt que d’interroger la jeunesse comme un bloc distinct, les enquêteurs ont choisi d’observer ce que chaque génération exprime sur son propre rapport au travail, afin d’en conclure, en dépassant les clichés, si oui ou non les jeunes sont différents des autres. Une manière efficace de déplacer le débat, non plus sur “que penser des jeunes ?” mais sur “qu’est ce qui, objectivement, distingue leur rapport au travail de celui des autres catégories d’âge ?

La réponse, au regard des résultats, est plutôt claire : les jeunes ne se distinguent pas radicalement du reste des actifs. Il apparaît d’ailleurs que tous, quelle que soit la tranche d’âge, partagent un même triptyque d’exigences majeures : la rémunération (50-55%), la recherche de sens et d’intérêt dans le travail (≃45%), et un équilibre entre vie professionnelle et personnelle (≃40%). Il en va de même pour la question du rapport à la hiérarchie où là encore, l’enquête déconstruit les clichés : ce sont finalement les jeunes qui affichent une posture plus ouverte que leurs aînés. Ainsi, 83% d’entre eux adhèrent aux décisions managériales, soit par principe (40%), soit parce qu’ils en comprennent la logique (43%), contre 80% des plus de 45 ans. Plutôt que de rejeter l’autorité en tant que telle, les jeunes attendent simplement qu’elle soit cohérente et légitime… soit une attente partagée par l’ensemble des salariés.

L’enquête inverse donc la charge de la preuve : ceux qui dénoncent une “rupture générationnelle” sont en fait les plus enclins à projeter sur la jeunesse leurs propres désillusions. C’est ce que met en évidence l’analyse Un portrait positif des jeunesses au travail au-delà des mythes de Terra Nova à la suite de l’enquête : “Si une classe d’âge se détache de cet ensemble, c’est bien davantage celle des séniors que celle des jeunes actifs. Ceux-là mêmes dont le jugement sur ces derniers est le plus sévère sont ceux qui présentent le plus souvent les traits qu’ils leur reprochent : un moindre investissement, le désir d’en faire moins à l’avenir, le souci de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, etc.”

Des profils variés et des inégalités sociales plus marquantes

Mais si les jeunes actifs ne sont pas désinvestis, tous ne sont pas forcément engagés. L’enquête révèle une réalité plus nuancée et complexe, marquée par une pluralité de rapports au travail en leur sein. L’étude distingue ainsi six grands profils de jeunes actifs, allant des “ambitieux” (39%), moteurs et engagés, aux “découragés” (10%), pour qui le travail est vécu comme une nécessité subie. Entre ces deux extrêmes, on retrouve des profils “satisfaits” (14%), “attentistes” (11%), “combatifs” (20%) ou “distancés” (6%), révélant une palette de trajectoires où le niveau de diplôme, la stabilité de l’emploi, ou encore la pénibilité jouent un rôle décisif et influencent fortement la perception et le vécu du travail, beaucoup plus que l’âge en tant que tel.

Ainsi, dans l’enquête, les jeunes occupant des emplois moins qualifiés, plus précaires ou pénibles (identifiés comme faisant parti des “attentistes” et des “distancés” qui représentent environ 2 jeunes actifs sur 10) expriment un rapport plus désabusé ou routinier, tandis que ceux ayant accès à des postes qualifiés tendent à parler davantage de passion, d’accomplissement et de réalisation de soi. Ce décalage illustre combien il serait réducteur de parler d’une jeunesse uniforme, tant les trajectoires sont différentes. Certains cumulent obstacles et handicaps, tandis que d’autres bénéficient déjà de véritables tremplins vers la réussite. En tout cas, l’enquête montre que pour beaucoup, le travail reste un levier d’émancipation. Pourtant, cette capacité à se projeter dépend étroitement du capital social, scolaire et professionnel dont ils disposent. C’est précisément cette fracture sociale, plus que l’âge lui-même, qui façonne et explique alors le rapport au travail des jeunes.

Des attentes claires du monde du travail

Loin des clichés d’une jeunesse en retrait, désintéressée, ou paresseuse, l’enquête démontre qu’au lieu de fuir le travail, les jeunes manifestent un fort attachement à leur emploi, dans lequel ils se projettent avec énergie. Prêts à s’investir au-delà de leur fiche de poste, à prendre des responsabilités supplémentaires ou à recommander leur entreprise, ils témoignent d’un engagement réel. Un chiffre illustre cette implication : 80% des jeunes disent qu’ils continueraient à travailler même s’ils n’en avaient plus financièrement besoin, signe d’un investissement qui dépasse la seule contrainte économique. Ils sont également deux fois plus nombreux que leurs aînés (48% contre 24% des 45-65 ans) à privilégier l’argent (et donc, travailler plus) plutôt que le temps libre, et 47% considèrent que le travail est très important voire plus important que tout le reste dans leur vie, contre 36% des 45-65 ans.

Et alors qu’ils sont 89% à attendre une progression salariale, 80% à vouloir développer leur autonomie et leurs compétences, et 69% à souhaiter davantage de responsabilités, il devient clair que, loin de rejeter l’entreprise, ils aspirent au contraire à y bâtir un parcours et à y trouver leur place. Leur rapport au télétravail, souvent présenté comme un marqueur générationnel, en dit long : s’ils y sont globalement favorables, ils l’abordent aussi avec prudence : l’enquête montre une certaine réticence de leur part, en particulier de peur que cela ne nuise à leur visibilité, freine leur montée en compétences ou ralentisse leur progression. Ainsi, 55% de ces jeunes actifs craignent de rater des opportunités professionnelles en télétravaillant, contre 44% des 30-44 ans et 34% des 45 ans et plus. Toutes ces aspirations sont moins le reflet d’une “Gen Z” révolutionnaire que l’expression légitime d’un moment de vie particulier : celui du lancement de carrière, où l’on cherche encore à se construire, se faire une place,dans un environnement de reconnaissance et de confiance.

L’enquête offre donc un double message essentiel. D’une part, les jeunes ne sont pas en rupture avec les autres générations, mais vraisemblement en décalage avec les stéréotypes projetés sur eux. D’autre part, le travail demeure une dimension centrale de leur vie, à condition qu’il réponde à des exigences fondamentales de respect et de reconnaissance. L’APEC et Terra Nova rappellent ainsi que les jeunes actifs sont avant tout… des actifs, qui, comme les autres générations, attendent d’être respectés, et aspirent à un travail utile, digne et rémunérateur. Alors, plutôt que de décourager, diviser, ou stigmatiser, il est urgent de repenser les conditions d’un travail qui intègre, valorise et soutient, afin de favoriser l’épanouissement, la cohésion et la reconnaissance de chacun.

> A lire également sur le site de la Fondation Travailler autrement : 3 questions à Olivier Galland, sociologue, Entre école et monde du travail : quelle place pour les jeunes diplômés ?